release:

※本Blog DX記事の最新・詳細版は、DX専門メディア『DXportal』にて公開しています。

企業の競争力を高めるために不可欠なDX(デジタルトランスフォーメーション)。しかし、DX推進の道のりには、思わぬ落とし穴が潜んでいることをご存知でしょうか?その中の一つが、従業員が様々なサービスやツールを企業に無断で利用する「シャドーIT」です。

近年、このシャドーITの概念は、生成AIの普及によってさらに拡大し、「シャドーAI」という新たな脅威を生み出しています。今回は、シャドーAIが企業にもたらすリスクと、その対策について詳しく解説していきます。

目次

従業員の意欲から生まれる「シャドーIT」というリスク

シャドーITとは、企業が正式に承認・管理していないにもかかわらず、従業員が業務で利用しているIT機器やサービスのことです。例えば、会社の許可なく個人のスマートフォンを業務に利用したり、無料のクラウドストレージやチャットツールを使ったりするケースがこれにあたります。

「会社支給のPCは重くて作業が進まない」

「もっと便利なツールを使えば、この作業がすぐに終わるのに……」

このような不満を抱える従業員が、「もっと業務効率を上げたい」と意欲的に新しいツールやサービスを導入する場合が多く、そこには悪意はありません。「会社に貢献したい」という純粋な思いで行動している場合すら少なくないのです。

しかし、結果的にシャドーITが情報セキュリティ上の大きなリスクに繋がってしまうことがあります。企業の管理が及ばないため、機密情報の漏洩や不正アクセス、ウイルス感染といった危険を招く可能性があるのです。

「シャドーIT」が「シャドーAI」へと変化した背景

近年、シャドーITの概念は、生成AIの急速な普及によってさらに拡大し、「シャドーAI」という新たな脅威を生み出しています。シャドーAIとは、従業員が経営陣の許可なく社外のAIツールを業務に取り入れることです。

この状況が生まれる背景には、経営陣と現場の従業員との間で、AIに対する認識に大きなギャップが存在することがあります。

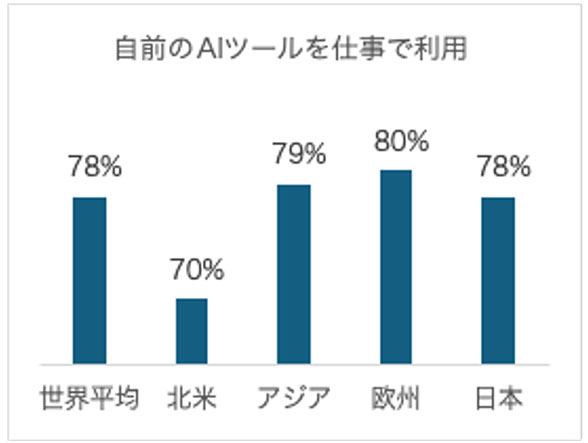

実は、多くの企業の経営員がAIの機能や活用方法を十分に把握できておらず、導入に踏み切れていない現状がある一方で、現場の従業員は、日々の業務にAIを活用したいという強い思いを抱えています。マイクロソフトの調査「2024 Work Trend Index」によると、日本のナレッジワーカーの実に78%が、無許可のAIツールを職場で利用しており、これは世界平均と同じ割合です。特に、中小企業の従業員では80%がBYOAI(Bring Your Own AI:私的AI利用)を進めています。

AIを利用する従業員は、そのメリットを具体的に実感しています。

- 時間の節約:90%

- 最も重要な仕事への集中:85%

- より創造的になれる:84%

- より仕事を楽しむことができる:83%

これは、AIが業務効率を向上させ、より創造的な仕事に集中できる手段として認識されていることを示しています(参考:2024年度Work Trend Index公式PDF)。「AIが役に立つ」という認識が従業員に広まっているため、経営陣がAIの利用を認めていなくとも、より便利なツールを求める現場ではシャドーAIの利用が広まり続けているのです。

企業のDXを脅かす「シャドーAI」の危険性

AIが便利であることは間違いありませんが、シャドーAIがもたらす危険性は多岐にわたります。主なリスクを4つの観点から見ていきましょう。

1. 情報漏洩・機密性侵害

シャドーAIがもたらすリスクのなかも、最も懸念すべき点は意図しない情報漏洩です。業務上の機密情報(顧客情報、新製品情報、財務情報など)を、便利だからという理由で生成AIサービスに入力してしまうと、その情報が外部に漏洩する危険性があります。入力されたデータがAIの学習に利用され、他のユーザーへの応答として表示されてしまう可能性も否定できません。また、利用しているAIサービス自体のセキュリティ体制が不十分な場合、サービス提供元から情報が流出する危険性も潜んでいます。

2. セキュリティリスク・サイバー攻撃の脅威

シャドーAIの利用は、企業全体のセキュリティリスクやサイバー攻撃の脅威を増大させます。従業員が無断で利用する無許可のAIツールは、セキュリティ対策が不十分である場合が多く、機密情報を入力することで情報漏洩や不正アクセスの危険性が高まります。また、企業側で利用状況の監視やログの確認ができず、インシデントの早期発見・対応が困難になる点も大きなリスクです。

さらに、生成AIそのものがサイバー攻撃に悪用される脅威も無視できません。AIは、フィッシングメールの作成やマルウェアの開発を自動化・高度化するために利用され、企業のセキュリティを脅かすリスクを増大させます。また、AIへの指示を悪用して機密情報を引き出す「プロンプトインジェクション」や、偽の画像・音声による詐欺に利用される「ディープフェイク」といった新たな攻撃手法も増加しているのです。

3. コンプライアンス・法的リスク

シャドーAIの利用は、コンプライアンスや法的リスクにもつながります。顧客情報を含む個人情報を許可なくAIサービスに入力すると、個人情報保護法に違反する可能性が生じるでしょう。

また、生成AIの出力物が既存の著作物と似ている場合、それを業務で使うことで著作権侵害に問われるリスクも否定できません。さらに、AIの学習データに偏りがあると、人事評価や採用などで不公平な結果を招く「バイアス(偏見)」の問題も発生します。これは、企業の信用を大きく損なう重大なリスクです。

4. 運用上のリスク

シャドーAIは業務効率化を目的として導入されることが多い一方で、運用上のリスクを生むこともあります。その一つが、生成AIが事実に基づかない情報をあたかも正しいかのように回答する「ハルシネーション(幻覚)」です。誤った情報に基づいた業務を進めてしまえば、効率化は実現できないどころか、余計な工数が発生することになりかねません。また、誤った情報を鵜呑みにして顧客に伝えてしまうと、企業の信頼を大きく損なう可能性があります。

また、従業員が個々にAIツールを導入することで、社内にAIに関するノウハウが蓄積されず、人材育成が進まないといった課題も発生してしまうでしょう。

従業員のAI利用を脅威にしないための対策とは

シャドーAIのリスクを回避するには、AI利用を闇雲に禁止するのではなく、企業全体で適切なガバナンス体制を構築することが重要です。ここでは、具体的な対策を3つの観点からご紹介します。

1. AIガバナンス体制の構築

まずは、経営層が主体となり、AI利用に関する社内ルールやガイドラインを策定しましょう。具体的には、次のようなルールが有効です。

利用ツールの明確化

従業員が利用して良いAIツールと、利用してはいけないAIツールを明確に定めます。例えば、「業務ではChatGPTの法人向けプランのみ利用可」「個人契約の無料版ChatGPTやBardは利用不可」といった具体的なルールを設けるのが効果的です。

機密情報の取り扱い

顧客情報や人事データ、財務情報など、機密性の高い情報をAIに入力することを厳しく制限します。また、「AIへの入力データは、個人情報を含まないように加工する」といった具体的なプロセスを定めることも重要です。

出力データの検証プロセス

AIが出力したデータをそのまま利用せず、必ず人間の目でチェックするプロセスをルール化します。例えば、「AIが作成した記事は、公開前に上長が内容と事実関係を確認する」といったフローを構築します。

2. 従業員教育とAIリテラシーの向上

ルールを定めただけでは不十分です。従業員一人ひとりが、AI利用のリスクを正しく理解し、自律的にリスクを回避できるよう、教育プログラムを導入しましょう。

リスク教育

情報漏洩や著作権侵害といった具体的なリスクを、事例を交えて説明する研修を実施します。例えば、「AIツール側のバグが原因で、氏名や住所、クレジットカード等の個人情報が他人に表示されてしまった」「AIに新サービスの規約を生成させたら、ほとんどが他社のサービス規約のコピーだった」など実際に起こり得るトラブルを伝えることで、リスクに対する認識を高めることが重要です。

適切なプロンプト教育

質の高いAIアウトプットを得るためのプロンプトの書き方だけでなく、「ハルシネーション」を回避するために複数の情報源で事実確認する重要性も教育します。

3. 人間によるレビューと監視

AIを導入しても、最終的な意思決定は人間が行うべきです。AIのアウトプットを最終的な成果物として利用する前に、必ず人間の目でチェックする体制を整えましょう。

クロスチェック

AIが作成した資料やレポートは、別の従業員が事実確認や内容の妥当性をレビューします。

監査体制の構築

誰がどのAIツールを、どのような目的で利用しているかを定期的に監査できる体制を構築します。これにより、ルールから逸脱した利用がないかを把握し、リスクを未然に防ぎます。

まとめ:「禁止」ではなく「活用」へ!シャドーAIから企業を守るために

従業員が企業の許可なく利用する「シャドーAI」がもたらすリスクと、その対策について解説しました。

シャドーAIは、従業員の業務効率化への強いニーズから生まれるものであり、闇雲に禁止するだけでは解決しません。そのため、情報漏洩やセキュリティ、コンプライアンスといったリスクを回避するためには、企業全体で適切なガバナンス体制を構築することが不可欠なのです。

AIの力を最大限に活用するためには、利用ルールの策定、従業員教育、そして人間によるレビュー体制の構築が重要となります。これにより、リスクを管理しながら、従業員が安全にAIを活用できる環境を整備することができるでしょう。

DX推進を成功させるには、最新技術を正しく理解し、リスクを管理しながら活用する姿勢が求められます。もし、シャドーAIのリスク対策について「自社だけで対応できるか不安」と感じられましたら、ぜひ一度株式会社MUにご相談ください。当社は、企業のDX推進をサポートするだけでなく、セキュリティやガバナンス体制の構築支援も行っております。専門のコンサルタントが、貴社の状況に合わせた最適なAI導入・活用プランをご提案いたします。